池田 東一郎 大磯町長講演 自治体経営のノウハウと官民連携のゆくえ ~人口減少に歯止めをかける大磯町の挑戦~

自治体首長が語るわが街の未来

こんにちは! サイネックスマガジン編集部の島Dです。主に地域行政情報誌『わが街事典』をはじめとした紙媒体の編集をしています。

今回は 一般社団法人「地域から日本を変える」 が主催する首長連続セミナー

第30回の大磯町長講演『地方自治体経営のノウハウと官民連携のゆくえ ~人口減少に歯止めをかける大磯町の挑戦~』」(3月25日開催)

をお届けします。

同法人は次のような設立趣旨のもと、さまざまな地域創生事業をおこなっています。

地域から日本各地の魅力を引き出し、各地域が日本の国づくりの手本になるよう、その一助となる活動を行いたいと思います。

日本の各地域の自治体の行政活動、自治体と企業の地域づくりへの取り組みの考察の深化と視野拡大を目指し、自治体及び企業等への政策提言、人材育成を通じて、地域経済活性化及び再生を推進、それぞれの地域に合ったまちづくりを目指します。

首長連続セミナーも地域創生事業の一環で、同法人ならびに大磯町のご協力とご理解を得て、セミナー内容を記事にすることができました。改めて感謝いたします。

それでは池田町長の講演をご覧ください。

講演する池田東一郎大磯町長

自治体の最大のミッションは人口減少対策

こんにちは。大磯町町長の池田東一郎です。

まず、簡単に大磯町の紹介をします。

大磯町は、神奈川県央の南部に位置し、南は相模湾に面し、北は高麗山、鷹取山をはじめとした大磯地塊の丘陵地帯となっています。

江戸時代は東海道の宿駅として活気を呈した後、明治時代に入り日本初の海水浴場が開設されました。大磯駅が開業されたことで、保養や療養目的で多くの政財界の要人が別荘を建てました。明治以降200以上の邸宅や別荘があったと言われています。大磯町にはなんと8人の総理大臣経験者(※)が邸宅を構えているんですね。

昭和29年に現大磯町ができてから、町長は私で10代目にあたります。

※8人の総理大臣経験者…大磯に邸宅を構えた順に、山縣有朋(第3、9代)、伊藤博文(第1、5、7、10代)、原敬(第19代)、大隈重信(第8、17代)、 西園寺公望(第12、14代)、加藤高明(第24代)、寺内正毅(第18代)、吉田茂(第45、48~51代)

さて、自治体経営のノウハウという話ですが、まず、我々自治体の最大のミッションは人口減少対策です。

人口変動には、自然の増減と社会的な増減があります。自然の増減は赤ちゃんが生まれてお年寄りが亡くなるということ、社会的な増減は流出入のことです。

人口の自然減は避けられませんが、社会的な増減は自治体ごとに差があります。

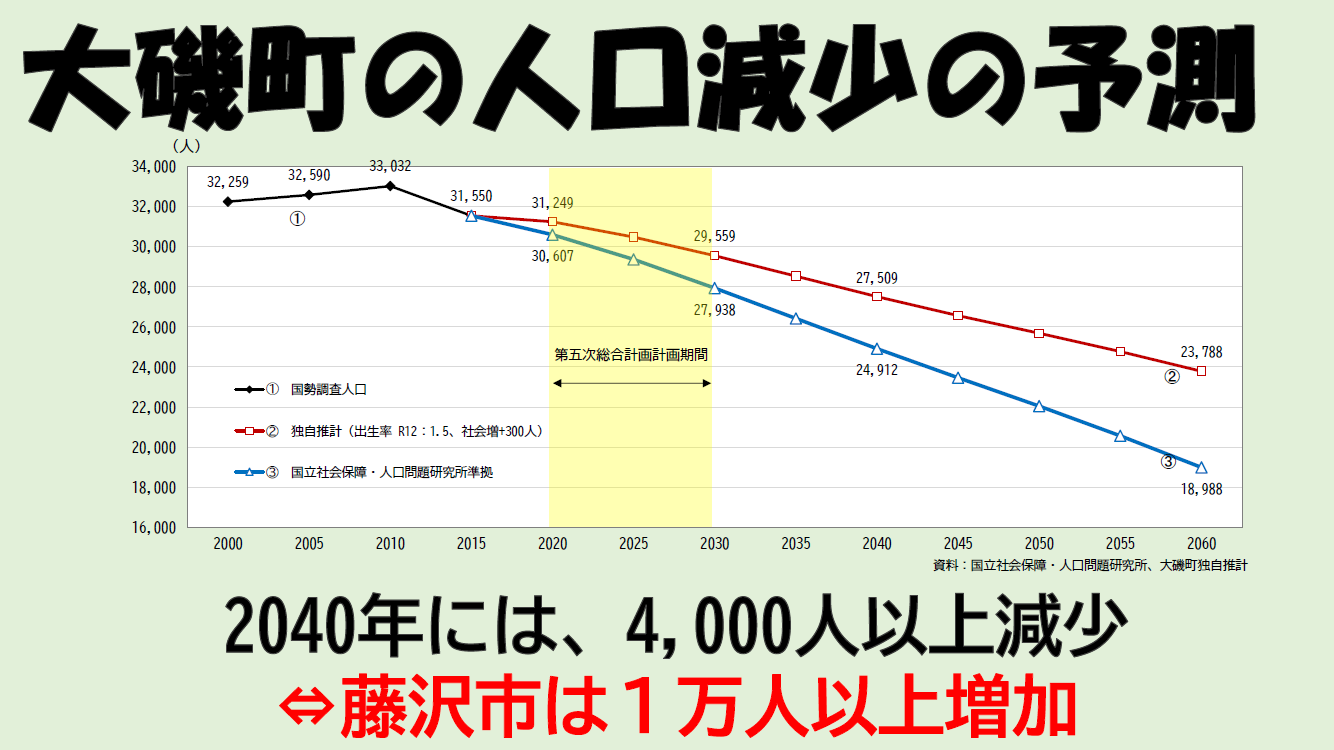

大磯町の推計では、町の人口は2015年(31,550人)と比べて2040年には4000人以上減ります(27,509人)。予測を厳しめにしている国立社会保障・人口問題研究所の推計では6000人ぐらい減ってしまう(24,912人)。しかし、同じ神奈川県でも藤沢市は2040年には1万人以上増加するという予測になっています。他に横浜市、茅ケ崎市なども増えるとされています。これらは自然減よりも社会増が上回るとされている自治体です。

資料提供:大磯町

大磯町は、12年連続で社会増がプラスですが、自然減がそれを上回っていて人口は減少しています。転出者で多いのは20代で、おそらく進学や就職で出ていく。一方、転入者は15歳ぐらいまでと30代、40代が多い。これは子育て世代が来ているということです。

そのため、大磯町の人口減少対策としては、

●お年寄りに長生きしてもらい、子育て世代への支援をする

●マンションが作れないので一戸建て住宅を増やす

の2点になります。

なぜマンションが作れないのかというと、大磯町の地形は山と海の間が狭く、平地があまりない地形だからです。大磯はマンションではなく、1戸建て志向の方にアピールすることが正解です。1戸建て志向の方々は、大磯の自然がいいとか、ゆっくり暮らしたいという思いがあって、町の特徴と一致します。しかも割と所得が高い方がそういう志向をもっている。ですからそういう傾向に沿った自治体経営、政策を作っていくということになります。

そのために人口減少対策としては次の3つの柱で進めています。

①子育て支援「子育てするなら大磯」

②健康長寿「住めば健康大磯」

③楽しいまちづくり「みんなわくわく大磯」

人口減少対策としての子育て支援

まず1つ目の「子育て支援:子育てするなら大磯」では、次のような施策を行っています。

・小学校給食費の無償化(1人およそ月5000円)

・町立中学校の昼食費補助(1人1日300円)

・医療費助成を18歳(高校3年生修了)まで拡充

・こどもの公園整備

などです。

子育て世代にとって子どもの遊び場があるかないかというのは大きな問題なので、公園整備は重要です。実際に子どもが面白そうと思ってくれる遊具には、多くの保護者がお子さんを連れてきてくれます。またそれが地域の賑わいにもなっています。

人口減少対策としての健康長寿対策

2つ目の「健康長寿:住めば健康大磯」では、健康長寿を目指すために、次のような事業を行っています。

・介護予防「通いの場」

地域の集会所などに集まっていただき、体操、趣味活動、茶話会などを行う介護予防事業です。あまりほかの自治体はやってない事業ですが、着々と進めています。

・各種健康診断の受診率アップ

受診率をあげるために、健康診断が必要な方に手紙を送ったり、直接電話をかけたりしています。手紙に加えて電話などで参加を促すことで、受診率が向上しました。受診率のアップが必要なのは、病気は初期の発見であるほど治る可能性が高いからです。がんもステージ1の段階で見つかった場合、ほとんど治りますから。

・各種保健指導の充実

大磯町では、保健師を直接雇用し、地域を回って住民の方々に保健指導をしていただいています。特定健康診査を受診し、生活習慣の改善が必要と判断された方には、個別に特定保健指導をご案内しています。

これらの取り組みを行うと介護保険料も高くなるんじゃないかと思うかもしれませんが、大磯町の介護保険料は神奈川県内最低の月4,700円です。県内で一番高い自治体は月6,650円程度なので、2,000円ほどの差があります。

人口減少対策としての賑わいづくり

3つ目、「楽しいまちづくり:みんなわくわく大磯」では、大磯町の賑わいづくりとしてイベントを開催しています。

楽しいまちづくり――。実は人口減少対策にはこれが一番大事です。いくら給食費が無償ですとか、介護保険料が安いですよとか言っても、楽しくないと来てくれないんですから。

暮らしていて楽しくないと今時の子育て世代は来てくれないし、お年寄りも生きがいが生まれない。楽しいと思えるということは認知症予防になるんです。そのため、いろんなイベントを開催していますが、4つほど例を紹介します。

・町民花火大会「WEEKLY打上げ花火 in 大磯」

毎年夏に3回やっています。1回15分くらいですが、開催数を増やして楽しい思いをたくさん作ってもらおうと思ってのことです。

資料提供:大磯町

・海辺の映画会「大磯海辺の映画館」

夏と秋に2回開催しています。ファミリー層を中心に人気で、毎回1000人以上集まっています。私は金ピカ衣装で映画館長です。

資料提供:大磯町

・水鉄砲大会「大磯港 Water Battle」

夏に2回開催しています。子どもたちが水鉄砲を打ち合う大会で町長の私も参加します。町長を狙って子どもたちがいっぱい向かって来ます。

ほかにもドッグランや、大磯まつり、文化芸術祭などさまざまなイベントを行っています。楽しい催しを多く開催することで、子育て世代とかお年寄りの皆さんの心を惹きつけて、「大磯町っていい町だな」と思っていただけるようにしています。

こういった取り組みをすることで、大東建託が行った「 子育て世帯の街の住みここちランキング2024<首都圏版>」の1都3県の市区町村でトップテン入りしました。

自治体経営のキモは、「地方交付税をうまく使う」こと

大磯町は多くのイベントを開催していて、どうやって財源を確保しているのかと感じると思います。実は自治体経営って、歳出を減らすとか税収をあげることをしても、財政的な効果はあまりないんですね。

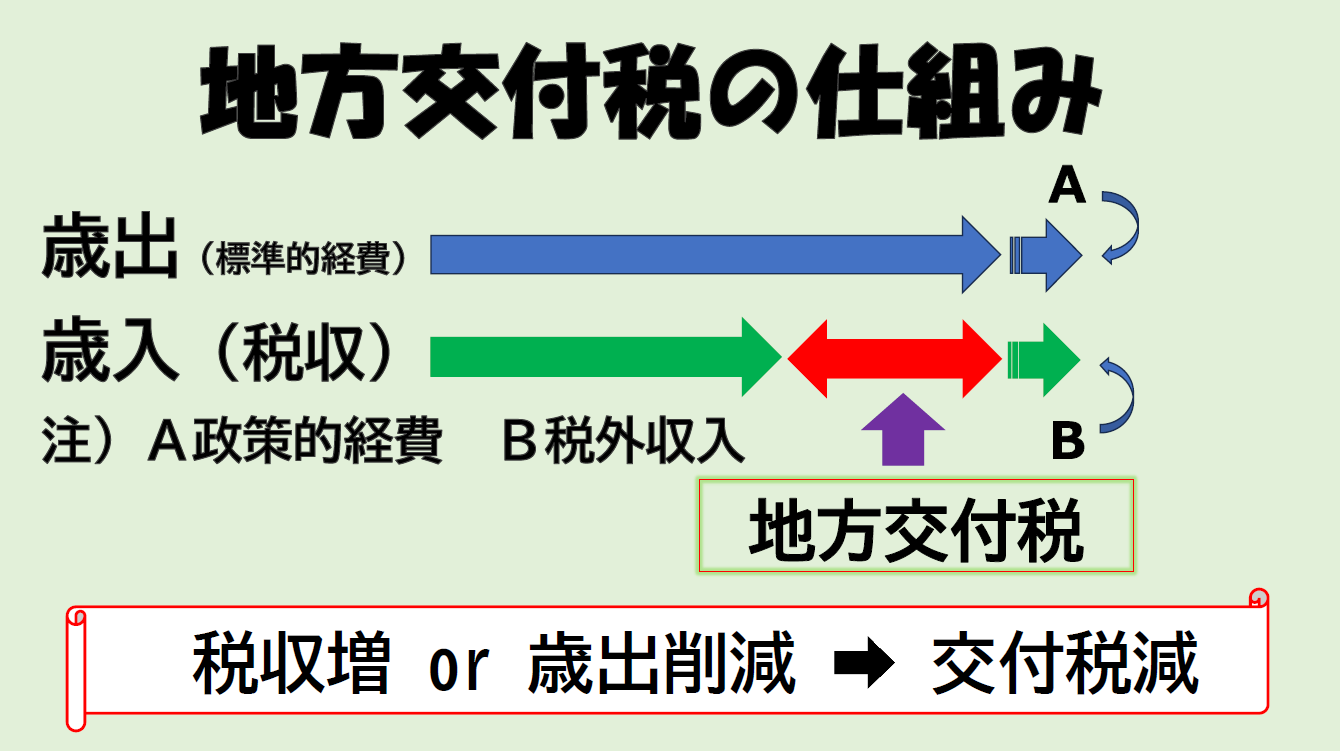

なぜなら、地方自治体の財政は民間や国とまったく違い赤字が基本だからです。言い換えると、税収だけではで行政サービスを賄えない制度になっているのです。ですから、賄えない部分に関しては、地方交付税を充てます。

ということなので、税収増や歳出削減に励んでも地方交付税も減ってしまいます。財政再建はほどほどに頑張るのがいいと思います。

自治体経営の基本は、「地方交付税で穴埋めできる住民サービスをたくさん行う」の大きな方向性となっています。

資料提供:大磯町

地方交付税で穴埋めできるとはいえ、すべての事業がそうだとは限りません。地方交付税をもらえる経費ともらえない経費があるので、確認が必要になります。もらえる経費を「基準財政需要額(※)」といいます。

これに当てはまらないと、地方交付税はもらえません。

ではどんなものが地方交付税になるかというと、たとえば、「臨時財政対策債」。これは地方公共団体が国から交付される地方交付税の不足分を補うために発行する地方債で、仮に1億円借りても全額地方交付税で返すことができます。

他にも、借りた金額の70パーセントが地方交付税でもらえる「緊急防災・減災事業債」。45パーセントが地方交付税でもらえる「防災対策事業債」などがあります。自治体運営をする側は、これらの言わば「返さなくても良い借金」となる地方債をいかに活用するかという視点で事業を考える必要があります。

実際に大磯町の令和6年度の予算規模は約116億円で、借金は約81億ですが、そのうち約75億円が返さなくていい借金です。

※基準財政需要額…行政や施設の維持に必要とする財政需要の算定額で、地方交付税の算定基礎になります。

地方交付税を減らさない収入源を考える

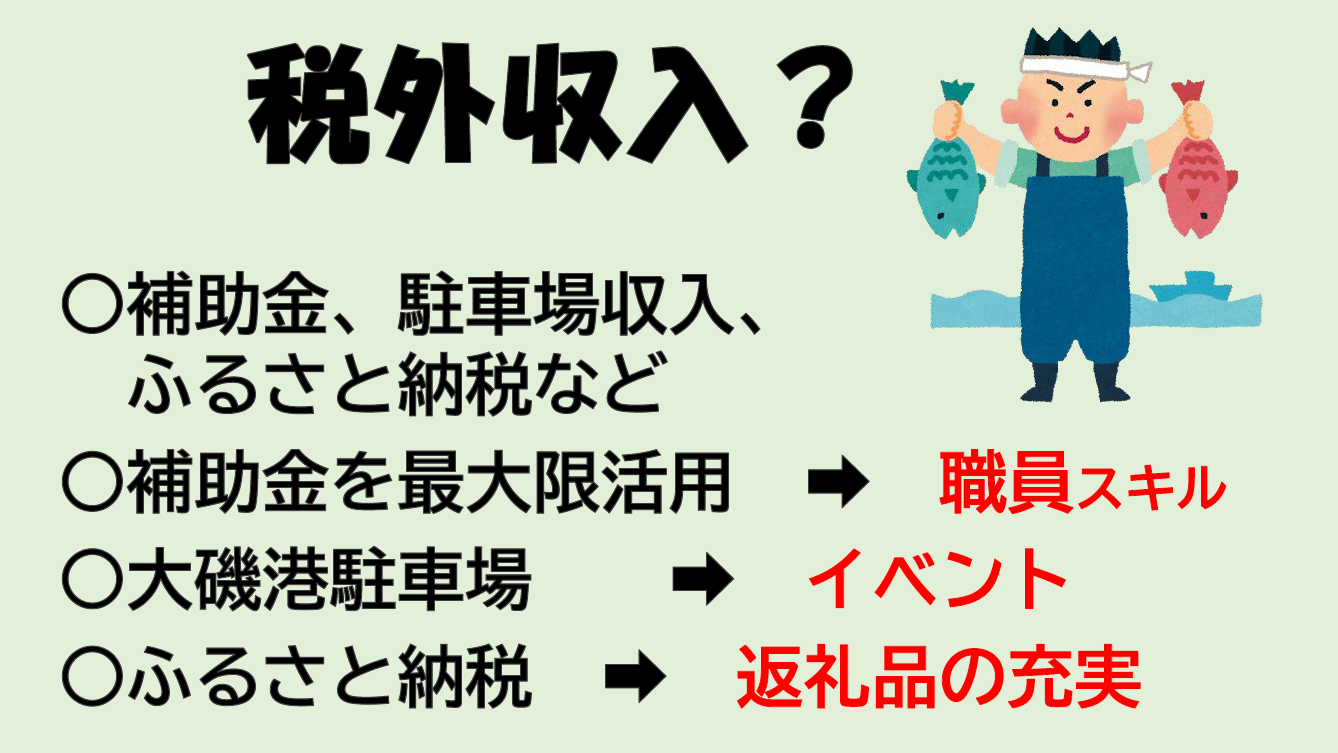

歳入を増やしても地方交付税が削られないものもあります。それが「税外収入」です。補助金や寄付金、事業収入などがそれにあたります。ここを増やせると、地方交付税を減らさないまま歳出を増やすことができます。

資料提供:大磯町

・補助金

国が地方公共団体の事業を支援するために給付するもので、さまざまなメニューの補助金があります。たくさんありすぎるので、補助金をもらうためにどのような事業を行うのかという発想が必要です。職員には、「補助金があるから事業を行う」という視点で住民サービスや地域活性化の事業を考えるスキルが求められます。このスキルを、職員には高めていってもらいたいですね。

また、使う用途を決められている補助金のほかに、国からの交付金や給付金があります。これらは使途を明確に定めてないことが多いです。自治体からするとそういう自由度の高いお金(交付金や給付金)をもらえるのが一番いいですね。

・事業収入(駐車場収入)

大磯町には大磯港に大きな駐車場があります。この駐車場の設営者は県ですが、収入は大磯町に入るようになっています。この駐車場の収入が年間9,000万円ほどになっています。多くのイベントを開催するのは駐車場収入を上げる目的もあります。町内外からの来訪者に駐車場を払ってもらうだけで、たとえば映画会での映画の鑑賞は無料ですが、駐車料金300円/1時間とか。

大磯町のドッグランは海辺にあるので山梨県や長野県からもいらっしゃるんですね。一回来たら1時間では済まないので、大きな収入源となります。

・寄付金(ふるさと納税)

かつては、大磯町では毎年1億円ほどふるさと納税の赤字が続いていました。大磯町にはカニやホタテ貝、シャケなどの目を引く産品もありませんから。

ふるさと納税について、収入をあげている自治体に視察を重ねていったところ、返礼品の品目が多いほうがいいということがわかりました。そのため、大磯町は地道にいろいろな品物を返礼品に加えています。

そこで知恵が必要になります。実はふるさと納税はその地で獲れたものでなくてもいいのです。その自治体に工場があれば、返礼品と認められるんですね。

ですから、町内に工場を作る。例えばうなぎを買ってきて、工場でかば焼きにしてから返礼品にするとか、お芋を買って干し芋工場で干し芋するとか。

もちろん、工場は補助金をもらって建てると。

補助金を探したり、工場の手配をしたり、返礼品を考えたり、販売ルートを探したりするのは職員だけでは難しいので、コンサルタントの協力を得てやっている自治体もたくさんあります。

ふるさと納税を活発にしたい理由は税外収入を稼ぐ以外もうひとつあって、地元の雇用を増やせるんです。農家さんや漁師さんに若い人が来るようになるといいなと思っています。

ふるさと納税は競争が激化しているので、これに関しては民間との連携ができると自治体は助かるかと思います。

全国的に人口が減っていく中で各自治体がバラバラに人口減少対策をすると政策競争になるという意見があります。特に若い世代の取り合いになると。人口が減っていくトレンドのなかで、人口が増えるところが出てくれば当然減るところもでてくるし、それを放っておくとその格差はどんどんと広がっていくとの指摘は、その通りだと思います。

しかし、私は政策を競い合うのでなく、互いに模倣しあっていけばいいと思っているんですね。政策は特許がないので、いい政策はどんどんと模倣をする。そうしていけば、全体的な暮らしやすさの底上げにつながると思います。だから大磯町もいろんなところに職員を派遣したり、私自身が視察に行ったりして、いいものを模倣しようとしています。自治体の皆さんにはもっと外に出て模倣をしていってほしいと思いますね。

いろんな自治体の情報を見てみよう

池田町長のお話はいかがだったでしょうか。海も山もあって、海水浴発祥の地であり、8人の総理大臣経験者が邸宅を構えていたという特徴を、すべて知っている方はあまりいなかったのかもしれません。

また、自治体経営のノウハウも、池田町長はかなりざっくばらんにお話ししてくださいました。こういう機会はあまりないので、とても貴重なお話だったと思います。

池田町長は「政策を競い合うのでなく、模倣しあっていけばいい」とおっしゃっていました。確かに人口減少社会のなかで争いをすると格差がどんどん開いていってしまいます。模倣をするためには、各自治体の情報が整理されていると比較検討もしやすいと思います。

サイネックスの事業である地域行政情報誌『わが街事典』は、すでに1,123自治体で共同発行を実施しています(2025年3月現在)。誌面にはその街の特徴を独自の切り口で紹介しているので、「模倣できる政策」が見つかるかもしれません。

サイネックスでは『わが街事典全集』としてまとめていますので、ご覧ください(ちなみに大磯町では「町民便利帳おおいそ暮らしのガイド」をサイネックスと共同発行しています)。