学校から地域へ!部活動「地域移行」の意義と課題

今、学校や地域の教育やスポーツ、文化活動に関心が高まっています。以前は“学校の部活動”といえば、教員の指導や学校施設の活用が当たり前でしたが、現在では地域運営への移行が進められています。背景には、生徒数の減少や教員の負担増、そして新たな活動機会への期待があります。この記事では、公立中学校などで進む地域移行の流れや推進期間、現状の課題を整理し、各地の実施例や具体的な方針についてまとめます。今後の地域主体の総合型クラブや文化団体の在り方を知る上で役立つ内容です。

2025年度末までに半数の自治体が休日部活動の地域移行を予定

実は、部活動の地域移行は着々と進んでいます。スポーツ庁は2024年、「部活動の地域移行」に関する進捗状況について中間とりまとめを公表しました。全国の自治体の取り組み事例や地域移行の進行度合い、現場の状況や課題などが整理され、今後の活動推進に向けた参考となるデータがまとめられています。各自治体や学校での取り組み状況を継続して調査し、必要に応じた支援策の検討・実施が展開されています。

令和8年度(2026年度)には68%が計画

スポーツ庁の中間とりまとめによると、2025年度末までに全国の54%の自治体が休日の部活動を地域移行する計画であると回答しました。さらに、令和8年度(2026年度)までには、68%の自治体が休日部活動の地域移行を計画していると公表しています。

段階的に地域団体やスポーツ協会などが運営に関わることで、休日の活動を充実させつつ、教員や学校の負担軽減や多様な活動推進を目指しています。進捗状況の把握や伴走支援、事業報告のまとめなども進んでおり、今後さらに広がっていく見通しです。

平日部活動は3割の自治体で地域移行を予定

スポーツ庁の中間とりまとめによると、2025年度末までに全国の31%の自治体が平日の部活動を地域移行する計画であると回答しています。さらに令和8年度(2026年度)には39%の自治体が平日部活動の地域移行を計画しているとのことです。休日に比べて平日の移行は遅れ気味ですが、地域団体や外部人材の参加拡大、活動場所の利用調整などにより、着実に移行が進んでいます。今後も学校や地域双方の課題を丁寧に解決しながら、より多様な活動機会の確保が進むでしょう。

部活動の地域移行とは?

部活動の地域移行は、従来教員が主体となっていた学校部活動を、地域全体が運営する形へと変革する取り組みです。これにより、生徒は学校内外で多様なスポーツや文化活動に参加する機会を得られるようになります。

スポーツ庁と文化庁は「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」を策定し、全国の自治体や学校へ地域移行の推進を呼びかけています。地域団体や専門指導者が主体となることで、多様なニーズに応えつつ、教育活動の質向上とともに教員の負担軽減を目指しているのです。生徒一人ひとりが自分に合った活動に参加できるよう、各地で具体的な取り組みが始まりました。地域全体で教育を支える新しい在り方が広まろうとしています。

地域の子どもたちは、学校を含めた地域で育てる

部活動の地域移行の基本的なコンセプトは「地域の子どもたちは、学校を含めた地域で育てる」です。これは、子どもたちの成長や学びを学校の枠だけで考えるのではなく、地域の多様な大人や団体、その環境全体で支えていこうという考え方です。たとえば、地域スポーツクラブや文化団体、NPO法人、自治体が協力し、地域全体で指導環境を整える、とされています。スポーツや文化に関する独自の知見やネットワーク、人材を活用し、より質の高い教育・活動機会が提供できるのもこの仕組みの特徴です。

学校や自治体はその中核を担いながら、専門性が必要な場面では地域の専門指導者や外部団体と連携し、子どもたちの幅広い興味・関心やニーズに応えていきます。また、地域クラブ活動の拠点整備や活動場所の確保、休日や放課後の多様な時間帯での活動も実現しやすくなります。

これによって家庭や地域コミュニティとのつながりも深まり、健全な教育環境が形成されやすくなるといわれています。子どもたちは学校と地域を行き来しながら学び、スポーツや芸術など自分の好きなことに挑戦し、友人や大人と多様な関わりをもつことができます。地域全体で子どもたちを育てることで、将来の社会を担う人材の育成や、地域そのものの活性化にもつながっていきます。

2025年度までが推進期間だが期日はない

スポーツ庁と文化庁の総合的なガイドラインによれば、部活動の地域移行は2022年から2025年度までが推進期間とされています。この期間中、自治体や学校は地域クラブ活動への移行計画を策定し、地域団体や外部指導者との連携強化、活動場所や移動手段の検討など、体制づくりに取り組むことが求められます。

活動内容や組織運営、費用負担についても段階的に検討し、生徒や保護者、指導者の意見を反映しながら地域事情に即したモデルづくりを進めていくことが重要です。なお、期日の厳格な設定はなく、各自治体や学校の状況に応じて柔軟に実施することができます。

主な対象は公立中学校

部活動の地域移行の主な対象は公立中学校です。活動が最も盛んで、その分時代の流れによって変革が求められるのが中学校の部活動であることが理由です。高校も部活動が盛んですが、現在は推進の対象外となっています。対象外の理由としては、高校は義務教育が終了しており比較的高い自由度の教育が行われていること、広域から生徒を集めており中学校以上に地域移行には課題も生まれやすいことなどが挙げられています。

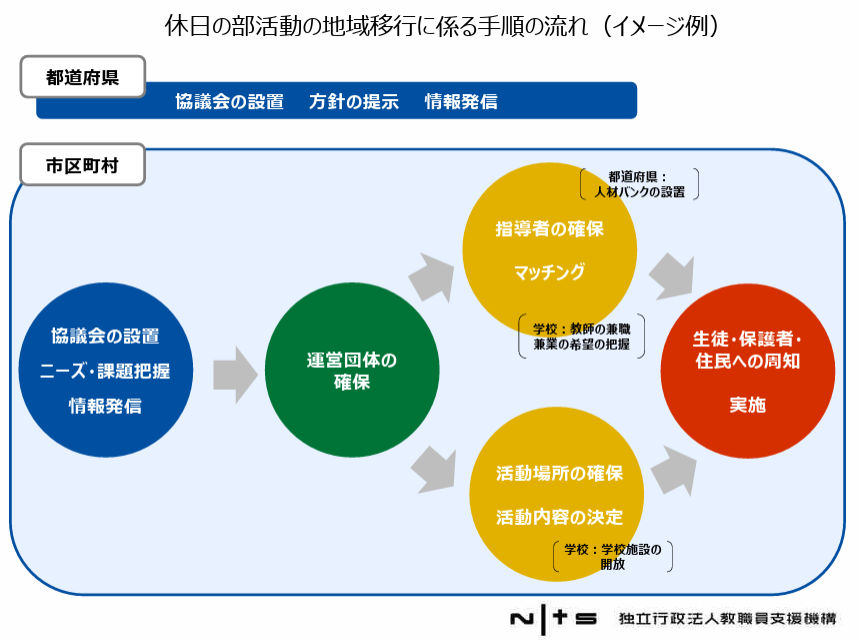

部活動の地域移行の基本的な流れ

部活動の地域移行には基本的な流れがあります。はじめに、自治体や教育委員会が地域移行に関する方針や推進体制を整備し、事業の実施計画やガイドラインを策定します。次に、地域スポーツクラブや文化団体、NPO、地元企業などと連携し、新しい地域クラブ活動のネットワーク構築や登録手続きを進めていきます。その後、参加団体や指導者の募集・登録、説明会の開催、活動場所や時間割の調整、活動開始に向けた準備が行われます。

各団体への支援金・助成金の案内やガイドラインの作成も不可欠です。活動開始後は、進捗のモニタリングや事業の評価を行い、必要に応じて運営方法の改善や新たな事例の共有を進めていきます。こうした段階を踏むことで、地域や学校が連携しながら持続的な運営体制をつくり上げていきます。

なぜ今、部活動の地域移行が必要なのか?

部活動の地域移行の背景には、児童生徒のニーズの多様化や生徒数減少で部活動メニューが縮小する現状、教員数の減少や長時間勤務による負担増加などの課題があります。

少子化により成立しない種目が出てきている

少子化の進行により、部活動の一部種目で必要人数が集まらず成立しないケースが増えています。代表的なのは野球やサッカー、バスケットボールなどのチームスポーツです。これらは一定人数がいなければ試合や練習すら成立しません。スポーツの機会に公平に触れるための機会をつくる観点で問題となります。

また、地域によっては運動部だけでなく文化部活動でも同様の現象が起こりやすくなっています。生徒数の減少に伴い複数校が合同で活動するケースもみられる一方、通学距離や移動環境の課題も生じやすいです。

教員も人数が減るため、すべての種目を十分にカバーできなくなっています。少人数で無理に活動を維持し指導力が欠けたり、指導者や施設の確保が厳しくなったりしつつあります。こうした現状が、部活動の在り方の見直しや地域移行の必要性を高める要因です。

未経験の教員が指導せざるを得ない状況が生まれている

生徒数の減少に伴い学校に配置される教員数も減っているため、部活動の種目によってはまったく経験のない教員が顧問として指導しなければならない現状があります。専門知識や技術が必要な部活動において、競技経験のない教員が顧問となった場合、技術指導や安全管理、モチベーション維持に課題が生じかねません。生徒が適切な技術を学べず、結果的に運動や文化活動の質が下がることもあります。また、誤った指導による怪我や、不適切な運営で生徒の意欲が失われるリスクも考えられます。そのため、専門性の高い活動では、外部の専門人材と連携することが求められています。

教員の負荷の大きさが問題になっている

部活動の指導や運営は、教員にとって大きな負担となっています。とくに休日の練習や大会引率はボランティア的な休日出勤となり、私生活との両立が難しくなります。また、放課後の活動も残業を増やす大きな要因です。指導以外にも事務作業や大会の準備、保護者対応など多岐にわたる業務が重なり、心身の健康への影響も指摘されています。こうした状況では教員の本来の教育活動にも影響が出かねません。そこで、地域移行による負担分散が重要視されています。

参考:スポーツ庁 Web広報マガジン|部活動改革の“現状”と“展望”〜有識者会議による「中間とりまとめ」〜

今、部活動には従来の野球やサッカーなどの種目に加え、ボルダリング、BMX、スケートボード、パルクールなど新しい競技や文化活動を体験したい・体験させたいという学生や保護者のニーズが高まっています。これらは教員だけで十分に対応することが難しく、地域のスポーツクラブや文化協会、専門事業者と協力した方が多様な経験や質の高い指導を生徒に提供できます。その結果、子どもたちはより興味をもてる活動に挑戦でき、地域全体でスポーツや芸術の文化が豊かになるでしょう。こうした新しい活動の広がりは、国が目指す多様なスポーツ・文化環境づくりにも直結しています。

部活動の地域移行の課題

国は、地域の実情や課題に応じて部活動の地域移行を進めようとしていますが、現場ではさまざまな障壁もあります。

活動費を誰がいくら負担するか

部活動の地域移行では、活動費用に関する負担割合が大きな課題になっています。従来は学校やPTAが一定の支援を行っていましたが、地域クラブ活動に移ることで生徒や保護者の自己負担が増える可能性があります。自治体や団体の補助、協賛企業の支援、会費徴収の方法など、公平性や持続性を考慮した仕組みづくりが不可欠です。負担が過度になれば参加機会の格差も広がるため、バランスよく資金調達・支援体制を構築することが求められています。

質の高い指導者をどう確保するか

部活動の地域移行の推進では、指導者の担い手不足が大きな課題です。少子化や教員の働き方改革で従来型の教員顧問体制が限界となる中、スポーツや文化の専門的な技能や経験をもつ指導者の確保・育成が必要不可欠です。

地域には多様な経験や資格をもつ大人がいますが、安定して活動に参加し続けられる環境や待遇、研修の提供、登録やマッチング体制の充実などが今後のカギになります。質の高い人材が継続的に運営や指導に関わることができるよう、行政や関係団体による支援施策もいっそう求められています。

活動場所と移動手段の確保

部活動の地域移行において、活動場所や移動手段の確保は大きな課題です。従来は学校の体育館やグラウンドを使うことが一般的でしたが、地域クラブ活動になると空き状況、利用調整、運営方法に新たな工夫が求められます。また、クラブ活動の拠点が学校外に広がることで、移動の安全確保や交通費、バスの手配なども課題になります。活動拠点の地図作成や予約システムの導入、近隣施設との連携強化も必要です。生徒が安心して活動参加できる環境の整備が欠かせません。

いきすぎた指導が行われないか

部活動の地域移行にあたっては、いきすぎた指導が行われないかという懸念もあります。学校外の団体や個人が指導に当たる場合、指導方法や責任の所在が不明確になることも想定されます。不適切な指導や過度な練習、コミュニケーションの問題が生じないよう、ガイドラインや研修を徹底し、相談窓口の設置やモニタリングの仕組みづくりが重要です。生徒の健康、安全、権利を守るための体制整備が強く求められています。

先行事例を参考にしよう!

各地で先行して部活動の地域移行が進められ、さまざまな事例が生まれています。活動の運営主体やクラブの形態、参加方法などは地域や自治体によって異なります。たとえば、自治体が直接地域クラブを運営するモデルもあれば、スポーツ団体・NPOが主体となる地域スポーツクラブ型、既存の文化団体が中心になるケースもあります。全国の自治体や学校が取り組みを進める中で、課題解決のアイデアや、運営ルール、地域と学校の連携方法など、多様なノウハウが蓄積されています。こうした実例を参考にしながら、自分たちの地域の実情に合った方法を検討することが、今後の取り組み成功のカギとなります。現場の意見も大切にしながら、各組織や行政と協力体制を築いていきましょう。

自治体と連携する任意団体が運営-静岡県焼津市-

静岡県焼津市では、地域クラブを 「市民の新たな活躍の場」と捉えて、自治体主体で運営するのではなく任意団体を設立したり、既存のクラブと連携したりして地域移行を推進しています。「焼津市地域クラブ活動」として活動し、市内全中学校から参加者を受け入れています。令和4年から地域クラブの設立や連携を始めて、令和7年度は34種目まで拡大しました。

具体的な種目は「軟式野球」「サッカー」「バスケットボール」のようなオーソドックスなものもあれば、「レスリング」「クラシックバレエ」「よさこいダンス」のような、一般的な公立中学校の部活動ではみられない種目もあり、多様な体験ができるようになっています。

合同会社が運営-茨城県守谷市-

茨城県守谷市では、市のスポーツ協会が複数の事業者と合同会社を設立し、地域移行だけなくスポーツや福祉などの多方面から地域の活性化を目指しています。

講師には時間当たり2,000円程度の謝礼が設定されていますが、生徒や保護者による負担はありません。種目は柔道・バドミントン・ソフトテニス・卓球・ハンドボール・サッカー・バスケットと、主要な種目がカバーされています。移動手段は保護者の責任として活動しています。財源確保の手段として、クラウドファンディングで570万円を確保したことも特徴的です。

総合スポーツクラブが運営-栃木県佐野市-

栃木県佐野市は、令和8年度から市立中学校・義務教育学校のすべてにおいて、部活動を地域移行することを見据えています。まずは、市内モデル校ですべての運動部活動の休日の活動を地域スポーツクラブ活動へ移行した事例です。

運営を担ったスポーツクラブは、特定非営利団体たぬまアスレチッククラブです。市の教育委員会が業務委託を行う形で運営を任せました。モデルとなった2校はたぬまアスレチッククラブと連携して活動日程調整や講師の派遣、謝礼の支払いなどを行っています。

陸上競技は、以前から市内各校で合同練習を行っていたこともあり、市内全校の学生が部活動に勤しみながら交流する機会ができました。今後は学校部活動と地域スポーツクラブ活動の併存について検討を深めていくそうです。

2026年度から「改革実行期間」が始まる

スポーツ庁や文化庁は、2022年から2025年までを「改革推進期間」とし、自治体や学校が地域移行の計画策定や準備、体制づくりを推進してきました。2026年度からは「改革実行期間」として、これまで整えた方針や運営モデル、指導者確保の方法をもとに、実際の部活動地域移行を本格的に実施する段階へ進みます。推進期間は主に準備と検討、実行期間は実際の運営・評価・改善サイクルが中心となります。今後は現場の意見と地域のリソースを活用しながら、一人でも多くの子どもに持続可能な活動機会を届けていくことが重要です。

実施するにあたり、とくに大切になってくるのが、地域の民間事業者との関係構築や連携です。サイネックスは「官民協働による地方創生」をテーマに、DXやシティプロモーションなどの事業を通して自治体のご支援をしています。当社サービス「わが街ポータル」は、官民協働でコストを抑えつつ豊かな発信が行えるシティプロモーションサイトで、部活動の地域移行に関連して、クラブ活動情報の発信や参加者募集を進めることが可能です。

わが街ポータル

また、自治体職員の方々の業務にもスポットを当てて、先進的な取り組みの裏にある努力を紹介する取り組みもしています。シティプロモーションアワード2023金賞を受賞した、羽村市の職員の方へのインタビューなど大変参考になります。ぜひ、あわせてご覧ください。

シティプロモーションアワード2023金賞受賞!! 羽村市のシティプロモーションの取り組み(前編)

シティプロモーションアワード2023金賞受賞!! 羽村市のシティプロモーションの取り組み(後編)