自治体の取り組みで活性化! 面白いアイデアが必要なワケ

日本には少子高齢化や若者が都市に進出してしまうなど、多くの問題があります。子どもが都心に出てしまい、なかなか地元に戻ってきてくれない、そもそも子育て世帯が住み着かないなどの理由で、子どもが少なく高齢化が進んでいる地域は少なくありません。少子高齢化では、働き手がいなくなるほか税収が見込めないなどの課題に直面するでしょう。民間企業も雇用の受け皿として機能していますが、求人数や職種の多い都市部に若者が流れてしまうことも。

しかし一方で、官と民が協力して地域活性化や街づくりを目指す「地方創生」の動きも高まっています。とくに観光で地域を盛り上げる取り組みが多く、地域にもともと存在する伝統文化や自然、観光地を有効活用したり、新しい価値を生み出したり、プロモーションを積極的に行ったりしています。そこで今回は観光や街づくりなどで面白い取り組みをすべき理由についてフォーカスしましょう。

官民協働とは?

地域が抱えている問題を行政と民間企業が連携・協力して、解決していく動きが官民協働(官民連携、公民連携)です。

民間企業がもつノウハウと行政の安定した拡散力やエビデンスを合わせれば、飛躍的に町おこしができることから注目されている手法の一つです。

官民協働のメリットや可能性についてはこちらもご覧ください。

官民協働で地域創生! 国の事例を紹介

官民協働の手法

地域活性化のために官民協働で取り組もうとするときには、どのような手法があるのでしょうか。ここでは4つの手法を紹介します。

業務委託

業務委託は官民連携の中でも最も代表的な手法です。国や自治体が行う業務を契約にもとづいて民間事業者に委託します。学校給食の調理、システム開発、観光プロモーションなど幅広い分野で導入されており、民間企業にとって活躍できるチャンスでもあります。

指定管理者制度

指定管理者制度は、地方公共団体が設置した「公の施設」の管理を、民間事業者に委ねる制度です。目的は、公共施設の運営に民間のノウハウやアイデアを活かすことで、市民サービスや費用対効果の向上を図ることです。対象となる施設は、スポーツセンターや公園、美術館、公民館、児童館など幅広い種類があります。

契約期間は、業務委託の場合単年度契約が一般的ですが、指定管理者制度では5年程度を指定期間とする施設が多いです。

PFI(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)・コンセッション

PFIは、公共施設等の整備、維持管理、運営等において、民間の資金、経営能力および技術的能力を活用して行う手法です。事業資金は民間側が負担し、事業への対価は行政から支払われます。民間にとって経営リスクを伴う可能性もありますが、企画や提案を民間が行えるため、事業のチャンスと捉えることもできます。

コンセッションはPFIの一つで、高速道路・空港・上下水道などの利用料金を徴収する公共施設において、施設の所有権を「公共主体」が所有し、施設の運営権を「民間事業者」に設定するものです。

民間事業者が安定的かつ柔軟に運営することで、利用者のニーズに合う質の高いサービスを提供するために設けられた制度です。

包括連携協定

地域が抱えている包括的な課題に対して自治体と民間事業者が連携・協力し、解決や地域活性化を目指すための協定です。

地域の課題は福祉、環境、防災、街づくりなど多岐にわたります。

協定の締結により、民間事業者がもつノウハウや最新の技術を課題解決に活用することで、市民サービスの向上や地域の活性化に役立てられています。

地域活性化は政府も前向き! 面白いアイデアで盛り上げよう

2014年ごろ安倍内閣では、全国各地の自治体で地域活性化を促すため「まち・ひと・しごと創生法」を施行しました。これにより多くの人が地方創生という言葉を聞くようになったでしょう。

現在「まち・ひと・しごと創生法」は終わりを見せたものの、形を変えてSDGsとして残っています。SDGsでは、都市部に人口が集中すること、その結果地方の良いところが衰退してしまうことを防ぐように各地が頑張っています。

近年はSNSが盛り上がりを見せていることから、面白くユニークなものが拡散されやすいです。

これまでのお堅い行政のイメージをくつがえすようなキャッチーさ、ポップさで注目を浴びている市町村もあります。

地域の活性化へ! 取り組みを面白くすべき理由4つ

地域の活性化に向けて、官民協働で取り組みを面白くすべき理由について紹介しましょう。

プレスリリースに取り上げられる

まず面白くてユニークな取り組みは、プレスリリースなどでニュース性を担保できます。プレスリリースに取り上げられれば、ニュースをはじめとするマスメディアにアピールできるほか、各媒体で取り上げてもらえるため、広告費がそれほどかかりません。

観光客を多く呼び込める

知らない街に興味をもつためには、まずはそこに出向くような目的が必要です。観光客に来てもらうために、まずは自分の市町村に何があるのかを知ってもらう必要があるでしょう。

たとえば歴史的な文化財が多くある市町村だったとしても、国民や海外の方がみんなその歴史に興味があるわけではありません。誰もが知っているキャッチーさを取り入れ、まずは出向いてみたいと思えるようなきっかけ作りが大事になります。

移住者を増やせる

面白い取り組みをすることで、SNSなどで取り上げられる機会が増えるほか、その投稿で議論が生まれます。これにより関係人口が増えて、実際にその地域に住む人と住みたい人の交流が盛んになるでしょう。

誰だって知らない街にいきなり引っ越すのは勇気がいることです。しかし知り合いや何回か足を運んだことがある場所であればどうでしょうか。いくらかハードルが低くなるはずです。

地域のふれあいを打ち出したり、スローライフをアピールしたりするとよいでしょう。

新しい雰囲気を街に取り込める

高齢者には高齢者の良さがありますし、これまで活発に行われてきた文化にもその良さがあります。一方で新鮮さ、目新しさも人々にとっては必要で、これは大きな刺激となって日々を楽しくするでしょう。

たとえばシャッター街となった商店街に若者が来ることによって、おしゃれなカフェやパン屋ができたり、新しいスイーツなども流行ったりするかもしれません。結果それまで住んでいた地域の人たちも買い物に盛んに出て、交流が増えるほか健康寿命を延ばすこともできるかもしれません。

新しい雰囲気や取り組みを行うことで、若者を呼び込み新たな地域として生まれ変わることもできるでしょう。

地方の取り組みで面白いアイデア4選

これまであまりうまく地域を打ち出せなかったような地域に、いきなり魅力をアピールしてもらったりアイデアを出してもらったりすることは簡単ではありません。そこで地方の取り組みで実行できそうな面白いアイデアについて紹介します。

ゆるキャラ、アニメの聖地やVTuberにも注目する

たとえばゆるキャラでその地域の特産品やチャームポイントをアピールする方法もあります。可愛らしく覚えやすいことから、そのキャラクターに固定のファンがつき、観光誘致に成功するパターンはこれまでいくつかの地域で見られている成功例です。

目立った観光地がなくても、ゆるキャラにちなんだグッズや食品を売り出すことができるので、経済効果にも貢献します。キャラクターがもつ親しみやすい雰囲気は、多くの人の心を掴み、興味をもってもらうのに役立つでしょう。

近頃では映画やアニメに出てきた実際の商店や学校なども聖地として人気があります。大好きな作品の中に登場した建物を実際に確かめたい人も多くいるものです。

ここにキャラクターのパネルを飾ったり、オリジナルのグッズの販売をしたりするなどの工夫をすると経済が潤うでしょう。

また目ぼしい有名人やアニメの聖地でなくてもVTuberなどを起用すれば、その地域の宣伝を行ってくれます。

もともと多くのファンがついているVTuberに頼んで、その地域をアピールしてもらうとよいでしょう。

誰もが知っているゲームで町おこし

たとえばある市町村では、世界的に有名なゲームの聖地として人気があります。それも建造物ではなく、山などの大自然そのままがゲームの舞台になっているのです。この豊かな自然を見ようと海外から多くの観光客が訪れるそうです。

デジタルメディアでさらに市民とコミュニケーションを図ることが求められます。公式のSNSを立ち上げるほか、サブメディアのような存在のサイトがあればさらに幅広く広報することができます。

公式サイト以外にも行き来できるようなカジュアルなサイトがあると、読んでいて楽しいものになるでしょう。

わが街ポータルで町おこしを始めよう

地域ブランディングで健康をうたう

ある市町村では、長年予防医療に取り組んできたことから、平均寿命が高く一人当たりの国民健康保険医療費が低く抑えられていることが強みとされていました。

一方で健康を地域経済に結びつけるのがこれまで難しく、うまく活かすことができなかったのです。

しかし「健康長寿のまち」としてブランディングをし、たとえば落語で保健や医療の歴史を紹介する動画を発信するなどして経済成長につなげています。

滞在型観光で活性化

一定の日帰り観光客を呼び込むことはできるのに、滞在してもらえないことを悩んでいた市町村もあります。

これにより観光資産である湖に着目。その湖を周遊するサイクリングなどの整備をし、実際に官民協働でレンタサイクルなどの整備を進めました。

またもともとの場所にも注目。これまで打ち出しきれていなかった空港からの利便性もアピールし成功したパターンです。

整備などは行政が担い、実際のサービスやアフターケアは民間に任せるなどしてうまく体裁が取れています。

この仕組みは、先に紹介した「PFI」の手法に当たります。

自治体の取り組み事例

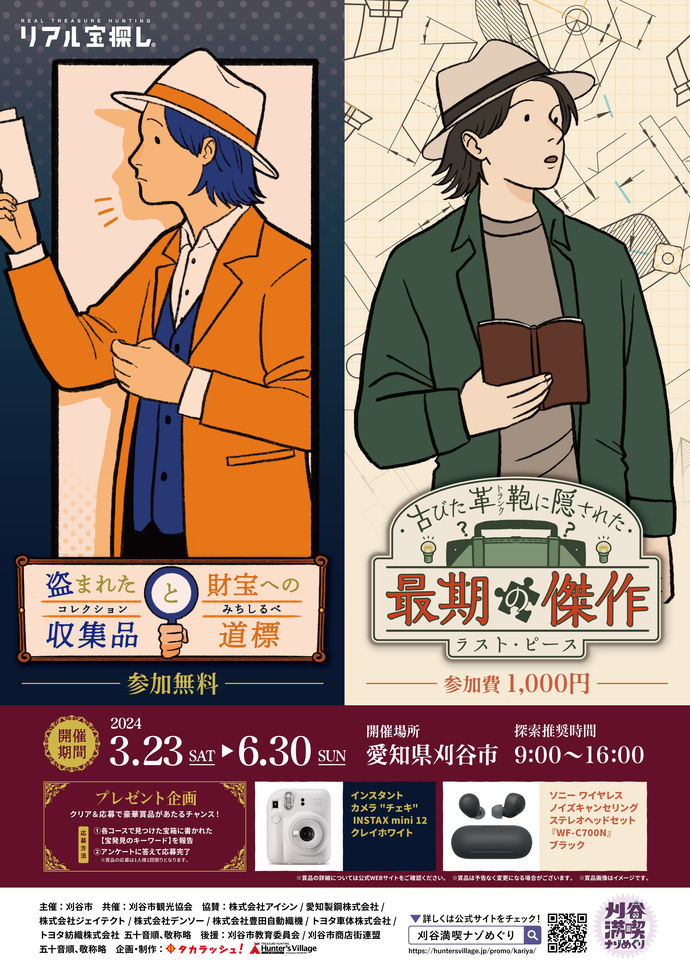

愛知県刈谷市:謎解きをしながら地域の魅力を伝える刈谷満喫ナゾめぐり

市制施行75周年(令和7年)に向け、その機運を盛り上げるため、市内各所に設置した謎解きスポットを巡ることで、刈谷市の歩みや魅力を知ってもらうイベントを実施しました。

刈谷満喫ナゾめぐり

福井県:第三セクター方式の鉄道会社を活用した周遊施策

福井県には「えちぜん鉄道」という公共交通があります。これは福井県などが出資する第三セクター方式の鉄道会社で、地域住民や自治体が協力して鉄道の再生を図るために設立され、地域密着型の経営を実践しています。また福井県も沿線市町と連携し、鉄道利用を活性化するさまざまな取り組みを展開しています。

これまで、利用促進のためのキャンペーンやイベント列車、位置情報連動型ゲームアプリを活用したスタンプラリーなどの多様な催しを行ってきました。

対処すべき長期的な課題を把握し、沿線の住民だけでなく、エリア外の観光客にも魅力を感じてもらえるようなさまざまな取り組みを官民協働で行っています。

えちぜん鉄道について | 福井県ホームページ

えちぜん鉄道活性化連携協議会(福井市公式ホームページ)

長野県佐久市:企業と協働で実現した健康増進プロジェクト

長野県は、健康のまま天寿を全うする意味の言葉「ピン・ピン・コロリ」が根付いた土地柄です。中でも佐久市は農村医療の発祥の地であり、健康で長生きのお年寄りが多い健康長寿のまちとして全国的に知られています。

佐久市では、健康長寿の都市を目指して「世界最高健康都市構想」を掲げており、市を中心とした民間企業(主に通信・医療系)、医療機関、地域団体と連携して「保健補導員制度」「ヘルSee佐久プロジェクト」や「健やか佐久プロジェクト」など、官民連携でさまざまな取り組みを進めています。これらのプロジェクトでは、ウォーキングキャンペーンや健康データ管理アプリを活用し、住民の健康状態を可視化した健康モニタリング、生活習慣改善サポートを行っているなど、予防医療と住民参加型の健康増進対策を実践しています。

世界最高健康都市構想 | 佐久市ホームページ

官民協働でさらに地域を盛り上げよう

地域の活性化には行政と民間の協力がなくてはならないキーになります。まずはどのような問題を解消したいのかをリストアップし、その結果どのようなアクションを取るのかを大切にしましょう。できることから小さく始め、広報をどんどん広げていくのが成功のコツです。

サイネックスでは、予算削減と情報発信を両立させた「わが街事典」などをはじめ、多くのプロモーションをお手伝いしてきました。ぜひ地域創生のお手伝いをさせてください。